Главная / Поэзия, Поэты, известные в Кыргызстане и за рубежом; классика / Главный редактор сайта рекомендует

Статья публикуется с разрешения автора

Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования

Дата размещения на сайте: 12 декабря 2013 года

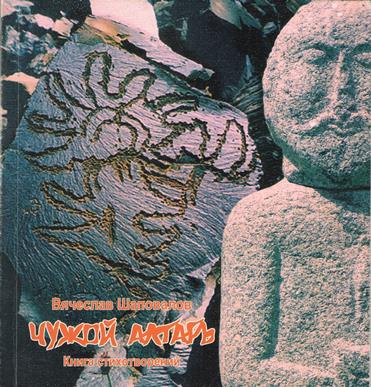

Чужой алтарь (КНИГА)

Книга стихотворений

Новая книга лирики одного из крупнейших мастеров русского поэтического слова Центральной Азии, народного поэта Киргизии, лауреата государственной премии КР – очередная исповедь очередного потерянного поколения. Человек, на разломе тысячелетий теряющий свой дом, отечество, веру, силы, изгнанный из рая за чужие грехи – основной герой и сюжет этой книги. В настоящем для него искажён облик будущего. Россия, Киргизия – географические символы утраты родины, и этим чувством пронизано творчество русского поэта на Востоке.

Шаповалов, Вячеслав Иванович. Чужой алтарь: Книга стихотворений. – Бишкек: Издательский Дом «Турар», 2011. 170 с. Тираж 300 экз.

Шаповалов, Вячеслав. Жаттын ыйык торундой. Ырларынын китеби. – Бишкек, Турар. 2011. 170 б.

Shapovalov, Vyacheslav. Alienaltar. The book of verses. – Bishkek: “Turar” Pab., 2011. 170 p.

УДК 821.161.1

ББК 84Р7-5

Ш-24

ISBN 978-9967-15-081-2

Ш 4702010202-11

В книге использованы рисунки Дж. Джумабаева и Св. Сусловой.

Художник – Василий Горнушкин.

Спонсорская поддержка издания – ОАО «Кыргыз Алтын»

ПАРК ТЮРКСКОГО ПЕРИОДА

СОНЕТ САЛИЖАНУ ДЖИГИТОВУ

Чадящие лики шумера,

берцовые кости омара

хайама. Царица тамара

с котлом. Юрты горняя сфера.

Гомеровская химера –

осенним распадком отара,

окутана облаком пара,

грядёт, словно высшая мера.

Все это – киргизская лира,

сплав бедного палеолита

с латиницею алфавита,

оплёванная пальмира,

где в зеркале видно полмира,

а прочее – смертно и скрыто.

СУМЕРКИ

Гора, перегораживающая закат и рассвет,

съёживается под восходящей луною.

Дремлют собаки, измученные тишиною.

Шумит река. У времени имени нет.

Местная живность, о четырёх ногах,

дарит двуногим зренье всего на свете.

На сосцы матерей притязают дети – и те, и эти.

Млечный шёлковый путь, в небесах начавшись, зачах.

Осёл, откликающийся на имя Ишак,

повелевает судьбой, т.е. хвостом и ушами.

Ветер ущелья свистит в человечьих ушах,

нескромно липнет к оконной раме

чабанского домика, чей фасад

остановился взором вниз по теченью,

как бы не придавая значенья значенью

будущего. То бишь – не оглядываясь назад.

У девочки, замершей за оконным стеклом,

недоброе солнце зажгло недобрый румянец

на монгольских скулах. Платья ситцевый глянец

оттеняет взрослеющих губ нежный и злой излом.

Безмерные ели на той стороне реки

в упор не видят отар, рассыпавшихся на склонах,

и всадников, к изученью пейзажа не склонных,

хотя оглядывающих всё сущее из-под руки.

Равнодушной кобыле железный кляп вдевая в уста,

путник думает о далёкой и вздорной подруге,

хотя больше о потнике и надоевшей подпруге,

ибо ехать придется через глухие места.

Ехать, в сущности, некуда. В никуда

устремляется вслед за рекой свет звезды. А звезда

сквозь ночь уставилась навсегда

на большие и малые исчезнувшие города.

Свет меняет свой цвет. Вечер озяб на ветру.

О поездке, как видно, не может быть и речи.

Варится мясо. Текут слова человечьи.

Девочка выходит из дома и молча идёт к костру.

2011

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Солёная чаша полна тенгрианскою синью:

приляг на попону над каменно-злобным карнизом –

с высот Арашана стекает пропахший полынью

немолкнущий ветер, учебник зовет его – бризом.

Тяжёлые птицы неведомой хищной породы

на стенах мазара торчат, как столетья покоя.

И жирные песни творят под шатрами рапсоды,

и старая нота пронзает истёртой тоскою.

Тяжёлое небо прогнулось над горной долиной –

вот, кажется, звёзды, как мелочь для нищего, бросит:

пока собирались мы к веку явиться с повинной,

кочёвка пришла – и настала пустынная осень.

Усталые кони остатки травы подбирают.

С котомкой кашгарский шиит – будто оптинский инок.

В потемках безмолвно на мир незнакомый взирают,

встречаясь, глаза казаков и замужних бугинок.

Мы мир свой забыли и стали бесплотною тенью,

не помнят и нас, поклоняются богу иному:

дорога к ущелью длиннее, чем век поколенья,

спешили домой – а прибились к подворью чужому.

Что было в начале пути – ни к кому не вернётся,

с озёрного дна ухмыльнётся дворец Тамерлана,

оступится конь на тропе, и казак встрепенётся,

и серп в небесах обернётся судьбой без обмана.

В тифозном бреду разве вспомнить, зачем начинали

дорогу в полмира – чтоб путь оборвался в полсвета.

И мнится: пичуга, тоскуя на черной чинаре,

по-русски поёт, генерал!.. Впрочем, глупость всё это.

2009

EXEGI MONUMENTUM

Памяти переводчиков эпоса

Мы – памятник. Вокруг – эпох слепая плоть,

гранит чумной гордыни, гений грубой бронзы.

Сквозь камнепад времён – поэзии и прозы

мгновенный вечен вздох. И ведает Господь:

не ранее, чем голос книжного значка

всё скажет со страниц про власть, и брань, и славу,

страстей неисчислимых огненную лаву,

не прежде мы умрём. И секретарь ЦК

с дельфийской службой обозначат гонорар

безродным иммигрантам местного Востока.

Где прокатился вал взбешённого потока,

где кочевал Манас, растрачивая дар,

мы спели первыми силлабы дымных Трой –

но эолийским слогом русского домена.

Арчовой веточкой горящей, Мельпомена,

нас, вечных, помяни, беспамятством укрой...

2008

АЗИЙСКИЙ КРУГ

...Не лукавь,

взглянув на круг ипподрома –

круг земной.

Тебе только кажется, что ты дома.

Это дом не твой.

Не роняй, однако ж, в бессилье руки,

ты ведь не таков, –

ибо ты не только в азийском круге,

ты – в кругу веков.

Ничего не поправит тот, кто славит –

но какой ценой!

Не азийский круг тебе счет представит,

а круг Земной.

Не лукавь,

предвидя года обиды,

гнев и боль.

Рухнули твои пирамиды? –

Бог с тобой.

Не лукавь,

не предчувствовал ты исхода,

не винись ни в чем,

торжество отторженья – людская природа.

Полумесяц и крест над плечом.

Все, что ты создать возмечтал, –

неправда.

Блуден разум твой.

До сих пор в крови течет Непрядва,

Бог с тобой!

Вся твоя надежда – сроднить народы,

вот и получай результат:

пересохли реки,

северные воды вспять не хотят.

Вся твоя услада – дыра в озоне.

Не юродствуй: не повезло! –

на луга,

где бродят женщины и кони,

исторгается звездное зло,

люди языка своего не находят,

бурлит заблудшая кровь.

Эпоха исхода:

народы уходят –

чтоб не встречаться вновь.

Не лукавь,

ты не знал, что ринутся всадники

на спящие города,

что споткнутся души,

ослепнут странники,

изгнанные в никуда.

Не лукавь,

ты знал: не придет мессия

под привычный кров.

Что страшнее, когда отвернулась Россия

от своих сынов!

Кого же нам винить, принявшего муки

за всех?

Крикну: я родился в азийском круге! –

безразлично шумит орех.

Вдоволь не сумели с огнем наиграться,

натешиться не смогли –

снова наступает пора миграций.

А завтра –

с земли?..

Души наши, покинув тела, воспаряют

до облаков?

Не лукавь:

да как они только взлетают –

на каждой столько грехов!

Ты, свой чуждый край называвший

милым,

ты, возлюбивший чуждый язык,

понял или нет, что тебе по силам

расставанья миг?

Все здесь ждет в недобром своем веселье –

час и год,

небо, обвивающее ущелья, –

когда же начнется исход.

Не сыскать тебе тропы к водопою –

не видать ни зги.

Не лукавь хоть однажды с самим собою,

хоть однажды не лги.

Не лукавь –

сама судьба ответит,

компас вырвет из рук.

И ухода твоего не заметит

азийский круг.

РОЖДЕСТВО В ВИФЛЕЕМЕ

Исторгнут чревом в круг земной,

дышал младенец за стеной,

а за спиной

мир пахнул прахом и травой,

плыл луч звезды пороховой

над головой.

Над перхотью овечьих спин

стояла ночь. И звездный луч

сквозил меж туч.

Он был теперь совсем один –

как было это всё облечь

в прямую речь?

И Он заплакал. Мир молчал:

невдалеке от этих мест

был древом – Крест.

Слезам никто не отвечал,

и детский плач звучал окрест

на весь зюйд-вест.

Звезды зеленоватый свет

в зрачки вошел в который раз

и не погас.

Когда б тем светом был согрет

весь этот сонм цветов и рас

народных масс...

Была ль она, Благая Весть? –

от Мельбурна и до Москвы

спешат волхвы

к овчарне – и теперь не счесть

легко сгоревших слов, увы,

людской молвы.

Стократ рожденный, Он ли был

ответчиком чужой вины,

чужой войны? –

мучений чашу Он испил,

но души наши вновь темны

и дни длинны.

Среди глухих, слепых, немых –

тот первый плач, тот первый крик

в тот первый миг! –

жевали овцы пресный жмых

и червь познания поник

над Книгой книг.

Дитя, в испуге бытия

о чем Твой плач? – Огня, огня

при свете дня!

Отец, Ты видишь – распят Я,

почто оставил Ты Меня,

забыл Меня?..

Все было – после, там, потом:

Голгофа всех людских долгов,

иных голгоф

и этой Книги вечной том,

и вечный окрик: – Будь готов!

– Всегда готов!

Коль с изолгавшихся небес

потянется к нам от Весов

иль Гончих Псов

однажды вновь – тот свет, тот блеск,

реинкарнированных сов

трехпалый зов,

когда в ответ в могильной мгле

вздохнут истлевшие тела

(когда б дотла

они сгорели на земле!)

и скажут всё про их дела

колокола,

когда под пустотою сфер

проснется разум пирамид –

и приамид,

и сахарный миссионер,

и дурковатый кришнаит

рванут в аид, –

останется лишь свет звезды

над Вифлеемом, вздох песка

и ветерка

в смоковнице, и плеск воды:

нас безымянная река

несет, легка! –

и слышат пахарь-землеед,

вор караванный, скотовод

тот горний ход,

и мореходу кормчий свет

с незаповеданных высот

звезда несёт.

...Младенец плачет. Мир молчит.

Тысячелетия утех

мчат без помех.

Горит звезда. Оплакан – смыт

проклятья первородный грех

со всех,

со всех.

РОЖДЕСТВО В ТАШ-РАБАТЕ

Рассвета линия сырая в объятья караван-сарая

ведёт – из ада ли, из рая, однако вновь – и в рай, и в ад.

Сын Божий, разве так годится – среди язычников родиться

и срок отпущенный трудиться в пути с восхода на закат?

Презрительно взирая в завтра, верблюд с гримасой динозавра

плюёт, по требованью жанра, на всё, что видит на земле,

из тьмы шагая к нашим эрам и времени служа примером.

И женщина в хиджабе сером спит, зябко сгорбившись, в седле.

На тропах, развращённых шёлком,

рассвет глядит голодным волком,

и солнце видится осколком пропитанного пылью льда,

и мгла к лицу средневековью, и снова нужен тот, кто кровью

дорогу к новому становью за нас оплатит, как всегда.

Руины саманидской кладки, вчерашних бедствий отпечатки,

тысячелетние заплатки. Эй, караванщик, как дела? –

и грузный нар, весь в жёлтой пене, припал со стоном на колени,

и женщина сквозь свет без тени с седла высокого сошла:

с трудом, в навозной жиже, в стуже,

прислушиваясь к тьме снаружи,

льдом отороченные лужи обходит и глядит во тьму,

несёт под долгий плач напева своё измученное чрево,

сосуд любви, предвестье гнева – и то, что суждено ему.

Сын Божий, ах, зачем ты рвёшься туда, где бед не оберёшься,

ведь этот мир, как ни тревожься, опять у дьявола в горсти,

не просыпайся в вечной неге! – замрут пески, замёрзнут реки,

умолкнет зов, волхвы навеки утратят вехи на пути.

Но озарили полог низкий – мрак боли, гул стихий неблизкий,

стон облегченья материнский, бездомного страданья страх,

и запротестовала эта тьма, и потребовала: света! –

и истеричная комета забуйствовала в небесах.

Добра и зла не принимая, прими дитя, юдоль земная! –

бессмысленна судьба людская, но тих бездетный небосклон,

безгрешны – кесаря сеченье, горящих старых книг свеченье,

времён грядущих отреченье от прошлых, стало быть, времён.

Светильники небес погасли: в сколоченные наспех ясли

младенца мать в тревожной ласке, печальной радостью полна,

укладывает на солому, прислушавшись к чужому дому,

к безмолвному чужому грому, пронзающему времена.

Что ж, бедная судьба – богата, когда под сводом Таш-Рабата

затеплился костёр адата. И в равнодушной тишине,

под материнскою рукою ребёнок спит, пока покою

его – сообщество людское не позавидует в огне.

Пугает высь хвостатый демон астрологическою темой,

и близок нам одним уж тем он, что, комментарием служа,

напоминает, сколь прекрасно

сквозь время движется пространство.

Большого Взрыва постоянство. Отрыжка разума. Душа...

Из многомерзостного блуда, изтьму отвергнувшего чуда,

он – мухаммад, христос и будда, он, безымянный гильгамеш,

воскликнет: вот она дорога к порогу Бога, но как много

необратимого итога таит познания мятеж!..

Зов неожиданного горна – услышим! – вырвется из горла,

земля вздохнёт легко и скорбно – совсем как старшая сестра,

потянется сознанье к сети, сиротствуя на белом свете,

там, где дыханье старой смерти над ухом слышится с утра.

Настанет, поздно или рано: евангелье от талибана,

и рёв голодный калибана, и гнусный ад, и грустный рай.

Венец творенья вновь похерит всё, чему так влюблённо верит.

И лет несчётных не измерит старинный караван-сарай.

Зачем я здесь, случайный путник,

дитя толпы, погрязшей в плутнях,

из всех полупризнаний мутных плету истории каркас,

подглядываю за твореньем и не гнушаюсь повтореньем?..

Но полон мир безмерным зреньем: не видим мы, а видят – нас!

Тревогой и любовью ранен младенец-инопланетянин.

Его полёт тревожно странен, он из невидимых высот

нас, грязью травленных, хоть режьте, –

зовёт к немыслимой надежде.

Спасти нас хочет, как и прежде!

Но, как и прежде, – не спасёт.

2009

НА РАЗВАЛИНАХ ХРАМА АРТЕМИДЫ

Синие волны Смирны ложатся на берег,

серою солью наслаиваясь на плитах,

нечувствительных к зною, заметному для обеих

половинок вселенной, в сером камне отлитых

исключительно для ощущенья, что это

делалось исключительно для ощущенья:

две ладони, две сердцевины света,

к коим мы не имеем видимого отношенья.

Смуглое слово Смирна растворилось в сонорном

звуке Измир – и вышло из моря,

одетое пеной. В дури сановной

нет смысла искать сыновнего взора.

Смуглое солнце Смирны ложится на плечи,

перспектива камня дышит древней смертью,

смертная Смирна бессмертной волною плещет,

мёртвую страсть сменяет живое усердье.

Смирненские турчанки взором цвета инжира

отворяют ворота слову, которого, знаем,

нет в словарях: Измир... Ушедший из мира

вспомнит ли дорогу, беспамятством обуреваем?

Вспомнят ли дорогу чёрные генуэзцы,

серые крестоносцы, алые византийцы? –

на каменном амфитеатре надеяться неуместно,

что что-то из прежней бездны вернется и возродится.

Что перед мёртвой вечностью наши упованья,

споры бранчливых греков и чванливых турок! –

пускай уж себе Афродита из моря идет, напевая,

пускай это пенье слушает глухой европейский придурок.

Всю ночь под сонными веками что-то билось, мерцало,

чем трусливей зажмуриваешься – тем ярче виденье:

море смотрится в неба честное зерцало,

сердце сражается с вечности мёртвой тенью.

О чём ты, жизнь, спросила, чего искала? –

ты знала ведь, знала: в ответ не услышишь ни звука!

Небо смотрится в моря честное зерцало –

и видит саблезубое лицо сельджука.

1996

ЛУНА ДЖЕРГАЛАНА

... и все же увёл я во влажную ночь

двух кровных кобыл и полковничью дочь

и скрыл их в разлёте ковыльной волны

от всех революций от вечной войны

и пусть мне не ведать что будет со мной

с родной стороной за гражданской войной

и пусть в нас состарятся тело и дух

но нынче вселенной нам мало для двух

по травному лону копыта стучат

кузнечики плачут и звезды молчат

неслышно звенят на рыси удила

и стрелка по кругу обратно легла

и луч от звезды в вышине проколол

озёрную даль и ночной Каракол

не ложь не надежда не брат и не враг

на дне мирозданья колодезный мрак

ни лживых надежд ни постылых вериг

немым и глухим безымянный язык

ни крови ни боли ни будущих лет

за нами струится серебряный след

очей под луной серебрятся белки

ласкают мне плоть молодые клыки

и юная всадница в медной луне

дыханьем спалила рубашку на мне

и длятся предвечные голос и взгляд

кузнечики плачут копыта стучат

ВЕЧЕРНИЙ ПЕЙЗАЖ

Щекочет ноздри прах веками прежними,

отар на склонах гаснет пентаграмма,

кружась, ткут облака над побережьями

свой млечный холст – для парусов адама.

И правда сумеречна здесь, и кривда,

в ущельях скалы рушатся упруго:

конец пути, парк тюркского периода,

тьма, перекрестье мелового круга.

Где колыхалась песенка пастушья,

за ветер зацепившись покрывалом,

рвёт дёрн людская молвь дикорастущая

своим адреналиновым оралом.

И рвётся прочь от этой грязи вверх, куда

ей путь заказан с тысячного года,

душа – и плавает в зрачке у беркута

горнило золотого небосвода.

И там, где вновь расцвёл костёр кочевника,

где тих туман, в лощинах оседая,

прикурит от горящего учебника

вечерняя зарница молодая.

2009

ИМПЕРСКАЯ ЭЛЕГИЯ

О храбрых и мудрых, о дружбе, о вечном предательстве

Напомнит нам эпос сухими устами истории,

О долгом и тщетном племён и времён препирательстве,

И все его строки – не строки, но стоны истошные:

Безмерного рабства в глазах отраженья забитые,

Звучат и двоятся, безмолвные годы отматывая…

Кто б знал эти склоны и долы, в веках позабытые,

Когда б не звенели о них озаренья Айтматова!

Кто знал эту землю и чудо сказаний печальное,

На ветреном глобусе прочим народам не нужное,

Зов гор и степей, ледников с небесами венчание,

Кто слышал напев, затаивший молчанье недужное,

Кто ведал меж нами движенье созвездий согласное,

И бег табунов, и отар упоенье весеннее,

Кто чувствовал слово, над душами близких не властвуя,

И в нищем кочевье увидел эпох столкновение?..

Что толку и смысла детишек пугать геростратищем

И мутные мифы плодить – должники что ли веку мы?!

О старом народе, в веках свое счастье растратившем,

Расскажет – художник. Ведь больше-то, в сущности, некому.

Пророку в отечестве худо: охрипнув, аукает,

Бесхозных выводит на свет дураков-соплеменников,

А вслед ему юные волки, свистя, улюлюкают

Да смотрят бесслёзные очи его современников.

И все они – нытики, критики и паралитики –

Ни знать не желают, ни видеть, ни верить, ни чувствовать.

Устав и изверясь, пророки уходят в политики.

Но все остаётся по-прежнему – на сердце пусто ведь.

За жиром наград не скрывал он, как сердце надорвано

Навязанной некогда ролью светильника разума.

Кумиру лжет нация! Лжет – пересадкою органа.

Но сердце болит за страну, хоть болеть не обязано.

Железного века ветра пролетают, пронизывая! –

Он, сын Ала-Тоо, прошел по планете и вечности,

За космосом чуждым он молча провидел Киргизию,

В реченьях далёких он близкое слышал отечество.

В снегах и бурьянах застыли родимые прерии,

Родимые пятна горят, словно знаки отличия,

Всё ставят в вину ему – смерть большевистской империи,

Крушенье культур и надежд, маскарад безъязычия.

Но всё отойдет – и глумление, и поклонение,

Безвестные сёла воздвигнутся вновь над столицами,

Устав от безмолвья, неграмотное поколение

Вернётся к нему и заплачет над теми ж страницами!

Летит иноходец и длится любви заклинание

Над пустошью лет, над людскою судьбой одичалою! –

На дне этой жизни, невнятной, как воспоминание,

Дрожит тополёк, не укрытый косынкою алою.

Охотник о сыне поёт, внемлют звёзды бесстрастные,

А в небе безмерное время зарёю полощется,

И души ушедших познали последнее странствие

На Млечном пути – на печальной Дороге Соломщика.

Родимой чужбины мутны горизонты осенние,

Утратами горькими жизнь безответная полнится,

За всё, что не додал ей, – родина дарит прощение,

За всё, что ей отдал дотла, – что-нибудь да исполнится!

Час пробил.

Бессмертна эпоха Чингиза Айтматова,

Железного века эпоха, масштаба безмерного.

И жил, и творил, и дышал он – для Века Двадцатого.

Но дрогнули руки, открывшие дверь Двадцать Первого…

10 июня 2008

(ВНИМАНИЕ! Выше приведено начало книги)

Открыть полный текст в формате Word

© Шаповалов В.И., 2011

Количество просмотров: 2987 |